Personalizzare il proprio spazio di lavoro: quali benefici?

«La congruenza tra l’immagine di sé e quella del luogo in cui si vive fa riferimento proprio a quanto si adattano i significati e i valori associati a un ambiente fisico e l’immagine che una persona ha di sé. L’ambiente in cui viviamo, inteso come quartiere, vicinato e non solo casa di abitazione, funziona un po’ come un vestito nel dare l’immagine di come vogliamo apparire. Quando, per vari motivi, esistono discrepanze tra la place identity di una persona e il luogo fisico in cui risiede, i suoi sforzi saranno tesi a modificare l’ambiente secondo un’immagine congruente al suo sé: se non ci riesce, inevitabilmente diminuirà o cesserà l’attaccamento a quel luogo» (Baroni, 2012, p.77).

Ovviamente la possibilità di modificare l’ambiente può variare molto in base alle diverse circostanze, in ambito lavorativo ad esempio vi possono essere diverse limitazioni all’iniziativa individuale in base all’ organizzazione a cui si appartiene. Secondo Milne e Perkins (2017) non poter personalizzare il proprio spazio di lavoro sarebbe associato ad una perdita del senso di identità, come dimostrato dallo studio di Elsbach (2003) in cui gli impiegati di un’organizzazione sentivano di aver perso parte della loro identità dopo essere stati trasferiti in un ufficio in cui le postazioni di lavoro non erano assegnate individualmente. Anche nella letteratura esaminata da McGuire e McLaren (2009) si evidenzia come la personalizzazione promuova il benessere dei lavoratori permettendo la creazione di uno spazio individuale confortevole; personalizzare inoltre accrescerebbe la percezione di controllo degli individui sull’ambiente. Parallelamente, la percezione di autonomia nel lavoro risulterebbe associata alla tendenza a marcare il proprio spazio attraverso oggetti personali (spatial markers). Al contrario, percepire che l’ambiente in cui si lavora non è confortevole porterebbe ad una ridotta tendenza dei lavoratori ad utilizzare markers spaziali come indicatori della loro proprietà su quell’area (Oldham & Rotchford, 1983).

Prima di continuare tuttavia vogliamo fornire una definizione di cosa si intenda esattamente per “personalizzazione dello spazio di lavoro”: secondo Sundstrom (1986) personalizzare consiste nella decorazione o modifica volontaria di un’ambiente da parte dei suoi occupanti in modo che rifletta la loro l’identità, l’autore aggiunge anche che, quando un ambiente cambia secondo le necessità degli occupanti (individui o gruppi), allora quell’ambiente è stato personalizzato. Più recente è la definizione formulata da Noorian (2009), secondo la quale la personalizzazione dello spazio si riferisce alla scelta intenzionale di decorarlo, apporvi ornamenti, modificarlo e riorganizzarlo secondo le preferenze personali, il concetto è comunque molto simile a quello formulato da Sundstrom nel 1986. La personalizzazione può essere inoltre realizzata sia da un individuo che da un gruppo, per esprimere l’identità individuale o appunto, di gruppo. A tale proposito è interessante distinguere tre diversi livelli di personalizzazione (Noorian, 2009; Wells, 2000):

- può essere realizzata dagli individui sul proprio spazio personale;

- può essere realizzata da gruppi sullo spazio collettivo, per esempio nell’ufficio condiviso o rispetto alle attrezzature comuni;

- può essere realizzata su posti o oggetti posseduti sia permanentemente, come un’auto o un computer, sia temporaneamente come il libro della biblioteca.

Nella maggior parte dei casi comunque, come anche in questa ricerca, l’attenzione viene focalizzata soprattutto sulla personalizzazione individuale del proprio spazio di lavoro. Noorian (2009) propone anche un’altra classificazione, relativa alle diverse modalità attraverso cui si può personalizzare uno spazio:

- disporre oggetti personali nell’ambiente come piante, foto, diplomi;

- modificare l’arredamento in modo che lo spazio risulti più confortevole (es. spostare la scrivania o cambiare la sedia);

- aggiungere o togliere oggetti fisici dallo spazio personale (es. apporre una lampada da tavolo per migliorare l’illuminazione della scrivania oppure eliminare un pannello per creare maggiore apertura).

A tale proposito, Milne e Perkins (2017) sottolineano la distinzione tra il concetto di personalization e quello di customization, in realtà la differenza è molto sottile e richiama una distinzione che ha origine prevalentemente in ambito virtuale e che si può tradurre nell’ambiente fisico in questi termini: volendo fare degli esempi, possiamo dire che con il concetto di personalization si indica la possibilità di scegliere la postazione che si adatta meglio alle caratteristiche di personalità e di portarvi oggetti personali, mentre per customization si intende più che altro il livello di controllo e di autonomia nel gestire il proprio spazio e le attrezzature a disposizione, quindi ad esempio poter regolare la luce, la seduta, lo schermo del pc e l’altezza della scrivania. In questa ricerca tuttavia si parlerà più semplicemente di personalizzazione intesa come concetto comprensivo di entrambi gli aspetti, facendo fede alle definizioni di Sundstrom (1986) e Noorian (2009). Non tralasceremo comunque di occuparci nello specifico dell’aspetto relativo al grado di controllo e di autonomia nel gestire lo spazio e le attrezzature – quello che appunto sarebbe più vicino al concetto di customization.

Come riportato nelle ricerche esaminate da Noorian (2009), la personalizzazione dello spazio sarebbe in grado di prevenire lo stress correlato al lavoro, di favorire l’espressione della propria identità, il benessere e la soddisfazione sia per l’ambiente di lavoro che per il lavoro in sé e per sé. Inoltre sarebbe emersa anche un’associazione positiva tra la personalizzazione e l’organizational commitment (Wells, Thelen, & Ruark, 2007). Ma in che termini la personalizzazione riuscirebbe a favorire il benessere? Come sostenuto da Noorian (2009): «generalmente la personalizzazione dello spazio è considerata come un comportamento territoriale che influisce sul benessere della persona in modi diversi» (p.116) come:

- Proteggere l’utente dalle conseguenze psicofisiologiche negative derivanti dalla scarsa regolamentazione della privacy, come ad esempio malattia, stress e ansia.

- Permettere ad una persona di esprimere le proprie emozioni e la propria personalità (attraverso la personalizzazione dello spazio) con benefici a livello di benessere generale;

- Migliorare la sensazione di controllo personale sullo spazio, così da aumentare la soddisfazione lavorativa e ridurre lo stress.

Se è vero che la personalizzazione dello spazio salvaguarda i dipendenti da conseguenze negative a livello fisico, fisiologico e psicologico, allora viene da chiedersi se sia in grado di influenzare positivamente questi aspetti.

Gli studi esaminati da Wells (2000) suggeriscono la possibilità che la personalizzazione favorisca il benessere per varie ragioni:

- in quanto rappresenta una forma di espressione delle emozioni,

- poiché serve a far sentire i lavoratori più “umani” anziché dei “criceti nella ruota”,

- perché ricorda la vita al di fuori dell’ufficio,

- perché aiuta a combattere lo stress inspirando un senso di rilassamento,

- perché conferisce un senso di controllo personale,

- perché semplicemente rende lo spazio più gradevole,

- perché aiuta a sviluppare una forma di attaccamento affettivo all’ambiente di lavoro.

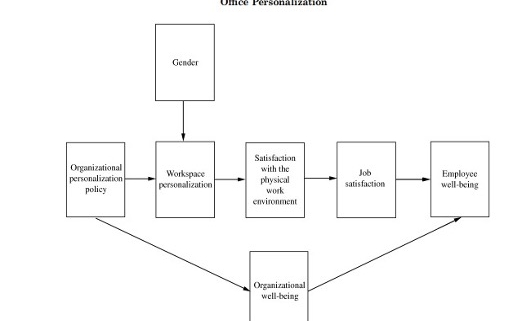

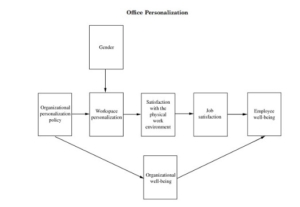

Oltre a ciò, come già illustrato, viene sottolineato il ruolo della personalizzazione nel favorire la soddisfazione per l’ambiente di lavoro, a sua volta associata alla soddisfazione per il lavoro, elemento fondamentale in quanto negativamente correlata ad ansia, depressione e sensazioni di inadeguatezza. In effetti la soddisfazione per il lavoro risulta essere correlata positivamente con la salute fisica, tanto che sembra essere il principale indicatore dell’aspettativa di vita delle persone (Wells, 2000). Parallelamente a questo punto di vista, Steele (1986) afferma che le organizzazioni che non consentono ai dipendenti di personalizzare il proprio spazio di lavoro danno loro la sensazione che l’assenza di una loro traccia fisica simboleggi l’assenza della loro influenza nell’organizzazione. Nello suo studio Wells (2000) propone un interessante modello (riportato in figura 3), supportato anche dai risultati, della relazione tra personalizzazione, soddisfazione ambientale e lavorativa, benessere e genere, ipotizzando che la personalizzazione sia direttamente associata alla soddisfazione ambientale, che sarebbe correlata con la soddisfazione lavorativa, a sua volta in relazione con il benessere.

Figura 3. Modello delle relazioni tra personalizzazione, genere, benessere degli impiegati e benessere dell’organizzazione. (da Wells, 2000)

Per quanto riguarda il genere, secondo l’autrice vi sarebbero delle differenze tra uomini e donne nella tendenza a personalizzare il proprio spazio, ipotesi sostenuta anche da Noorian (2009). Dalla ricerca di Noorian (2009) è infatti emerso che, come maschi e femmine si differenziano negli stili comunicativi, così avrebbero modalità di personalizzazione differenti: le donne tenderebbero a personalizzare il loro spazio per lo più con oggetti estetici, come piante, fiori, foto, oggetti personali etc., mentre gli uomini preferirebbero apporvi oggetti che simboleggiano i loro traguardi ed il loro status. Sia maschi che femmine sarebbero invece d’accordo circa l’importanza di personalizzare il proprio spazio. La ricerca di Wells (2000) suggerisce inoltre che le differenze potrebbero riguardare anche gli effetti della personalizzazione sul benessere: nonostante la letteratura riportata dall’autrice non fosse a supporto di questa ipotesi – per lo più a causa dell’esiguità di ricerche su questo tema – il suo studio ha rivelato il contrario per quanto riguarda le informazioni emerse dalle interviste, tutte le donne intervistate concordavano infatti circa l’importanza della personalizzazione del proprio spazio per il proprio benessere – una donna ha affermato: “`si, perché quegli oggetti sono parte di me, e mi permettono di esprimere la mia identità”- mentre solo alcuni degli uomini intervistati erano della stessa opinione – un uomo ha detto: “forse, immagino. In realtà non saprei come rispondere a questa domanda”. Tra le possibili spiegazioni di questo fenomeno vi è il fatto che le donne avrebbero un maggiore bisogno di affiliazione, perciò, esprimendo la propria individualità nello spazio, si sentirebbero più aperte alla socialità; o ancora potrebbe darsi che percepiscano l’ambiente lavorativo come invaso da “un’aura maschile”, personalizzandolo dunque svilupperebbero un maggiore senso di appartenenza (Wells, 2000).

Altri aspetti che sono stati esaminati rispetto alla workspace personalization riguardano la personalità, in una loro ricerca Wells e Thelen (2002) hanno infatti deciso di indagare la relazione tra la personalizzazione del proprio spazio di lavoro e la personalità degli individui secondo i costrutti del “Big Five”. I risultati hanno tuttavia rivelato una relazione soltanto indiretta tra le caratteristiche di personalità e la personalizzazione dello spazio, che invece risulta principalmente predetta dalla “politica” dell’organizzazione rispetto alla personalizzazione e dallo status del lavoratore. Più esattamente i dati hanno mostrato che il 90% dei partecipanti ha personalizzato il proprio spazio di lavoro in qualche modo, più spesso attraverso oggetti legati alle relazioni personali con famiglia e amici, oggetti artistici, apparecchi per ascoltare la musica, ricordini e chincaglierie, piante, libri e simboli relativi ai propri successi e traguardi; meno frequenti sono invece oggetti associati a partner e colleghi, animali, sport e hobbies. Rispetto alla personalità è emerso che le persone estroverse e quelle aperte all’esperienza in generale personalizzano il proprio spazio più rispetto alle persone introverse e a quelle chiuse all’esperienza. Per quanto riguarda le caratteristiche degli impiegati osservati, un fattore chiave è risultato essere lo status: gli impiegati di status elevato sono quelli che personalizzano di più, che guadagnano di più e che hanno un proprio ufficio privato. Infine è emerso che la relazione fra la personalità e la personalizzazione dello spazio è mediata dalle caratteristiche degli impiegati (status, spazio di lavoro, ruolo e ore lavorative). La personalità è infatti significativamente associata con le caratteristiche degli impiegati, a loro volta significativamente associate alla personalizzazione dello spazio, ma non vi è una relazione diretta significativa tra la personalità dei partecipanti e la personalizzazione dello spazio. Ciò dimostra che non si dovrebbero fare supposizioni circa la personalità degli individui sulla base di come personalizzano il proprio spazio. La personalizzazione dello spazio risulterebbe piuttosto in funzione della situazione dell’individuo all’interno dell’organizzazione in termini di status e di ambiente di lavoro. La personalità da sola, quindi, difficilmente sarebbe in grado di predire il comportamento, ma sarebbe piuttosto la situazione contestuale ad influenzare i comportamenti e il grado con cui una persona è portata ad esprimere la propria personalità attraverso la personalizzazione. Tra le caratteristiche della situazione, oltre allo status, risulta determinante il tipo di ufficio in cui si lavora: la tendenza a personalizzare è infatti maggiore nei casi in cui si abbia un proprio ufficio privato rispetto ai casi di ufficio condiviso con altre persone (Wells e Thelen, 2002). Questi risultati sono in linea con quanto emerso in un precedente studio condotto da Konar e Sundstrom (1986) che ha mostrato come la personalizzazione dello spazio di lavoro sia un tipo di “status marker”, infatti i lavoratori di status elevato tendevano a personalizzare lo spazio in misura maggiore rispetto ai lavoratori di basso status.

Nonostante le ricerche sottolineino gli effetti positivi della personalizzazione, vi sono comunque dirigenti e manager che continuano a ritenerla una causa di disordine dello spazio di lavoro, quando invece l’ordine tende ad essere considerato un fattore importante per una maggiore produttività. Tuttavia risulta che, anche in casi in cui la personalizzazione è vietata, i lavoratori non rinunciano comunque a piccole forme di personalizzazione; ciò suggerisce che le persone abbiano un forte bisogno psicologico di personalizzare il proprio spazio. Per evitare che l’area risulti caotica potrebbe essere utile allora concedere maggiore spazio a ciascun individuo, in modo che sia sufficiente per personalizzarlo e mantenerlo allo stesso tempo ordinato (Noorian, 2009). Ed Holder, nel 1999, aveva trovato che le persone sono più propense a personalizzare il proprio spazio di lavoro quando hanno un’ esperienza sia lavorativa che interpersonale positiva, lo spazio personale diventerebbe così un mezzo per esprimere la propria identità e il proprio status nella gerarchia organizzativa. Al contrario, se viene loro impedito, questo potrebbe danneggiare la loro crescita professionale ed il loro spirito di iniziativa (in Noorian, 2009).

© La personalizzazione del proprio spazio: una ricerca in ambito lavorativo – Dott.ssa Martina Mancinelli